2025年8月17日放送の大河ドラマ「べらぼう」第31話「我が名は天」は、視聴者の心を激しく揺さぶる衝撃的な展開で話題沸騰。新之助(井之脇海)が最愛の妻子を失う悲劇的なシーンは、Xで「つらい」「胸をえぐる」「号泣」といった感情的な投稿が相次ぎ、トレンド入りを果たしました。

べらぼう第31話 あらすじ

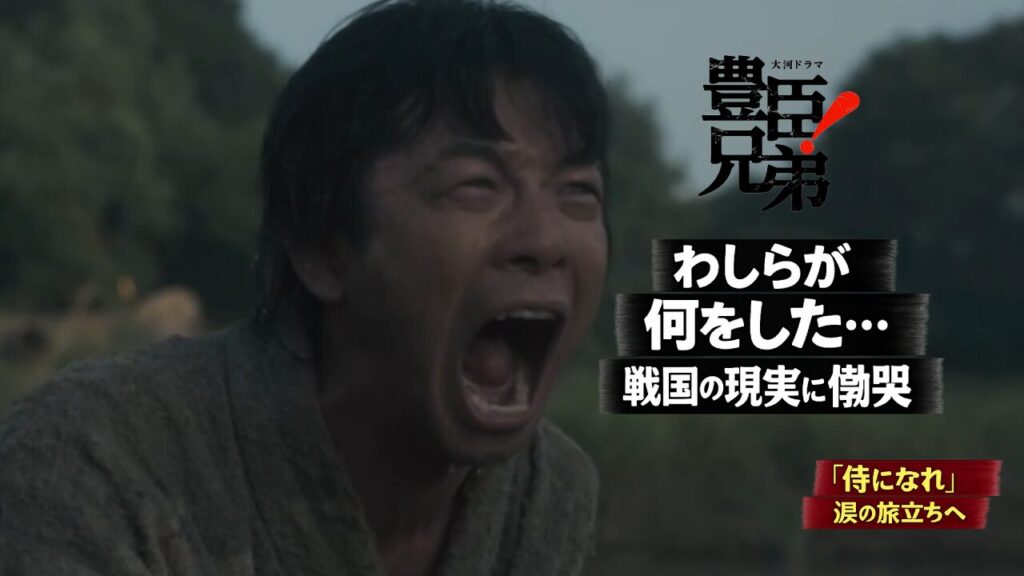

江戸を襲った洪水の被害により、困窮した民衆の間で強盗事件が発生。その犯人によって新之助の妻・お福と赤子が命を奪われるという残酷な現実が描かれました。「俺は誰に怒ればいいのだ」という新之助の絶叫は、視聴者の心に深く刻まれ、森下佳子脚本の冷徹な現実描写が改めて注目されています。

一方で、松平定信(井上祐貴)の本格的な登場により、田沼意次(渡辺謙)との政治的対立が激化。吉原・日本橋の民衆パートと幕府パートが本格的にクロスオーバーし、物語は新たな局面を迎えました。蔦屋重三郎(横浜流星)の狂歌絵本事業も軌道に乗り、歌麿(染谷将太)は鳥山石燕(片岡鶴太郎)に弟子入りを申し出るなど、登場人物たちの運命が大きく動く回となりました。

新之助の妻子喪失に視聴者号泣「俺は誰に怒ればいいのだ」の絶叫が心に刺さる

第31話最大の衝撃は、新之助(井之脇海)が最愛の妻・お福と生まれたばかりの赤子を失うという残酷な展開でした。江戸を襲った洪水の影響で困窮した男による強盗事件の犠牲となった二人。新之助が現場で発した

「俺は誰に怒ればいいのだ」

という絶叫は、視聴者の心を深くえぐり、Xでは「胸をえぐる」「つらい」といった感情的な投稿が相次ぎました。

この場面で特に印象的だったのは、新之助が犯人に対して抱く複雑な感情でした。新之助が犯人の男について深く考え込むシーンが描かれており、

「自分も一歩間違えばこの男の側になっていたかもしれない」

という気づきに至ります。これは単なる被害者の怒りではなく、社会構造への深い洞察を示すものでした。

井之脇海の演技も秀逸で、怒りと悲しみ、そして社会への複雑な想いを表情と声で見事に表現していました。特に「俺は誰に怒ればいいのだ」のセリフは、感情の爆発でありながら、同時に理性的な問いかけでもあるという二重性を持っており、視聴者に強烈な印象を残しました。

赤子の声が響く残酷な演出

さらに残酷だったのは、事件現場に響く赤子の泣き声の演出です。この声が「この子の方は生きている」ということを示す演出として意図的に使われていることが読み取れます。新之助が自分の子を失った直後に聞こえてくる他の赤子の声は、生と死の対比を強調し、視聴者により深い悲しみを与える効果を持っていました。

この演出について、Xでは

「響き渡る赤子の声は、この子の方は生きているということを残酷なまでに思い知らせる演出だったね…つらい」

という投稿が注目を集めました。音響効果を使った心理的な演出として、森下佳子脚本の緻密さを物語るシーンでもありました。

江戸の洪水が暴いた社会の不公正~犯罪の背景にある格差問題

第31話では、江戸を襲った洪水とその後の社会情勢が重要な背景として描かれました。この洪水が単なる自然災害ではなく、社会の格差問題を浮き彫りにする装置として機能していることが読み取れます。

洪水後の江戸の様子は、民衆の困窮ぶりがリアルに表現されていました。特に「空腹に堪えきれず強盗をした者」という表現は、犯罪の背景にある貧困問題を明確に示しています。これは現代の社会問題とも直結するテーマであり、視聴者の関心を強く引きつけました。

洪水後の江戸の生々しい描写

洪水の被害を受けた江戸の街の様子が詳細に描かれています。民衆が困窮し、日々の生活にも事欠く状況が続く中で、犯罪が増加していく過程が丁寧に描写されていました。このリアルな社会描写について、Xでは

「洪水の後の江戸の描写、めっちゃリアルでゾッとした。民衆の苦しみがこんなに生々しく描かれる大河、初めてかも」

という投稿が見られました。

特に注目すべきは、蔦屋重三郎の商売が好調な一方で、一般の民衆は困窮しているという格差の描写です。

「うちは蔦重のお陰で少しばかりいい目をさせて貰っているから」

というセリフがあり、新之助の家族が蔦屋の恩恵を受けていたことが示されています。この皮肉な状況設定が、後の悲劇をより深刻なものにしていました。

松平定信本格登場で政治パートが加速~田沼との対立構図が鮮明に

第31話のもう一つの大きな見どころは、松平定信の本格的な登場と、田沼意次との政治的対立の激化でした。定信が白河藩主として実績を積み重ね、幕政への影響力を強めていく過程が詳細に描かれています。

定信は「越中の神」という名前で呼ばれており、その計算高い政治手腕が随所に表れています。特に印象的だったのは、蝦夷での米の収穫について報告するシーンで、「見積もりによる予想583万2005石」という具体的な数字を提示し、政策の根拠を示していました。

定信の計算高い政治手腕

松平定信の人物像は、非常に計算高く、長期的な戦略を持った政治家です。彼が田沼派に対抗するために様々な工作を行っている様子が詳細に描かれており、特に「黒ゴマ結びの会」という田沼派の派閥に対抗する動きを見せています。

定信の登場により、物語の政治的な緊張感が一気に高まりました。Xでは「田沼vs定信、国会答弁か?」という投稿が話題となり、現代の政治との類似性を指摘する声も聞かれました。この現代性こそが、森下脚本の大きな特徴の一つです。

幕府パートと民衆パートのクロスオーバー

これまで比較的独立していた幕府パートと民衆パート(吉原・日本橋)が、定信の登場により本格的にクロスオーバーし始めました。定信が蔦屋の狂歌絵本事業に注目し、それを政治的に利用しようとする動きが描かれています。

この構造変化について、「吉原or日本橋パート&幕府パート、だったものが、松平定信が中核にくることで本格的にクロスオーバーしていくんですね…これはまた大変なことに…」(@keico)という投稿が注目を集めました。物語が新たな局面に入ったことへの期待感が高まっています。

家治上様の死と政治情勢の激変

第31話の政治パートでもう一つ重要だったのは、徳川家治上様の死去です。「事切れる家治に無念」という描写があり、将軍の死が政治情勢に与える大きな影響が示唆されています。家治の死により、田沼意次の政治的立場はさらに不安定になり、松平定信の台頭に拍車がかかることが予想されます。

将軍との将棋のシーンでは、家治が「家康はその時に見ておったな。実に負けん気が強く、私より松丸様には似ておられましたよ」と語る場面があり、これが最後の会話となった可能性が高く、視聴者に深い印象を残しました。

蔦屋の狂歌絵本事業の展開~文化・商業パートの躍動

第31話では、蔦屋重三郎(横浜流星)の狂歌絵本事業が軌道に乗り、新たなビジネスモデルとして注目を集めている様子が描かれました。「広く安く狂歌を募りたい」という蔦屋のセリフがあり、現代のクラウドファンディングを思わせるシステムが江戸時代に生まれていたことが興味深く描写されています。

森下佳子脚本の真髄~現代に通じる社会問題への鋭い視点

第31話を通じて改めて浮き彫りになったのは、森下佳子脚本の社会派的な視点の鋭さです。江戸時代の物語でありながら、現代の社会問題と直結するテーマを巧妙に織り込んでいることが、視聴者の強い関心を集めています。

現代とのアナログ性

洪水後の社会情勢は、現代の災害復興問題や格差社会の問題と重なる部分が多く、視聴者は江戸時代の物語を通じて現代社会について考えさせられています。特に「シナリオの同時代性が強すぎる」という投稿が示すように、作品の現代性が強く意識されています。

政治的な対立構造についても、田沼意次と松平定信の論争が「国会答弁」に例えられるなど、現代の政治状況との類似性が指摘されています。これは意図的な演出であり、森下脚本の社会派的な特徴を如実に表しているといえるでしょう。

冷徹な現実描写への評価と批判

森下脚本の特徴である冷徹な現実描写について、視聴者の反応は分かれています。

「森下脚本、あの時代の凄惨な現実を描くため、ここまで冷徹になれるのか?」

という批判的な声がある一方で、

「ドラマとしてはむちゃくちゃ面白くて感動しました」

という高評価の声も聞かれます。

この賛否両論の反応こそが、森下脚本の真骨頂といえるかもしれません。単純な勧善懲悪の物語ではなく、現実の複雑さを正面から描くことで、視聴者に深い思考を促しているのです。

まとめ

第31話「我が名は天」の見どころと伏線を整理すると、以下のようになります。

・新之助の妻子喪失による人生の転換点と、今後の社会への向き合い方への注目

・江戸の洪水災害を通じた格差社会の描写と、現代社会への問題提起

・徳川家治上様の死去による政治情勢の激変と、田沼政権の危機的状況

・松平定信の本格登場により加速する政治的対立と、幕府パートと民衆パートのクロスオーバー

・蔦屋の教会絵本事業の発展と、幕府が注目する新しいビジネスモデルの影響力

・森下佳子脚本の社会派的視点が生み出す現代性と、視聴者の感情的・知的反応の深さ

第31話は、単なるエンターテインメントを超えて、社会問題への深い洞察を含んだ作品として、視聴者に強い印象を残しました。今後の展開において、これらの要素がどのように発展していくかが大きな注目点となっています。